Die Zurückhaltende

PORTRAIT – Christine Domkowski ist ein Mysterium. Hinter ihrem unscheinbaren, mädchenhaften Äussern verbergen sich eine exzellente Köchin, eine begnadete Menschenkennerin und eine Geschichte, die bis in die RAF zurück reicht.

Sie sagt: «Du hast gar nicht die Fragen gestellt, von denen ich dachte, dass du sie stellen würdest.» Beim Abschied, zwischen Tür und Angel. Das Schreibheft vollgeschrieben mit ihrem Leben. Die Kamera voller Fotos. Der Bauch gefüllt mit Ragout. Etwas verwirrt trete ich den Heimweg an: Was habe ich übersehen, welche Schichten nicht ergründet? Welche Gedanken hatte sie sich im Vorfeld gemacht? Wer ihr begegnet, unterliegt allzu leicht einer Täuschung.

Ein paar Stunden früher. Als ich an Christines Wohnort ankomme, sehe ich sie von der Strasse her im Halbdunkel ihrer Küche stehen und in sich versunken Gemüse rüsten – ein gemütliches, fast ein wenig anrührendes Bild; ich denke an eine Bärenmutter. Das Essen duftet bis hinaus auf die Strasse; ich beobachte sie, bis sie mich sieht und mir aus dem Dunkel zuwinkt. Die gebürtige Berlinerin lebt in einer kleinen, verwinkelten Wohnung in Zürich-Witikon in einem Haus, das irgendwie windschief und wie aus einer anderen Zeit wirkt. Mit zurückhaltenden, beinahe nicht spürbaren Küssen begrüsst sie mich am oberen Absatz des engen Treppenhauses, wieder bin ich überrascht von ihrem feinen, weichen Wesen. Sie trägt wie oft ein luftiges Kleidchen mit einem auffallenden Muster, das knapp über den Knien endet. Die hochhackigen Schuhe, Ohrenringe und Schminke sind aufeinander abgestimmt, die Fransen stoppen knapp über den Augenbrauen. Ihre braunen Augen wirken durch die Gläser vergrössert, von ihr geht etwas Flüchtiges, Mädchenhaftes aus. Christine Domkowski ist 69 Jahre alt. Sie sagt: «Man hat mich immer für jünger gehalten.» Aber ihr Alter sei ihr egal.

1949 wird sie in ein Berlin geboren, das in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs liegt. Als Kind spielt sie in den Schutthalden menschlicher Dramen, ihre ältere, geistig behinderte Schwester bindet die Aufmerksamkeit der Eltern. Sie selbst muss oft zu ihrer Schwester schauen, die sie auch heute noch regelmässig in Berlin besucht und um deren Angelegenheiten sie sich kümmert. Sie sagt: «Wir waren wie Zwillinge.» Früh bringt sich Christine selbst das Lesen bei, zieht sich in eine Ecke zurück und verliert sich in eigenen Welten. Im Schatten der Schwester geniesst sie Freiheiten. Sie sagt: «Meine Eltern hatten keine Lust auf Erziehung.» Von früh an habe sie selbstbestimmt leben wollen und so erkundigt sie sich bereits als Zwölfjährige, ab wann Kinder ihren Wohnort selbst bestimmen dürfen. Mit der Frage nach dem Wohnort sei sie den Eltern mächtig auf den Keks gegangen. Ihr Vater bringt von seiner Arbeit bei British Airways oft Gäste und Piloten, die wegen Nebel gestrandet waren, mit nach Hause. Sie sagt: «Bei uns sassen immer viele Leute am Tisch.» Von den Eltern erbt Christine die Grosszügigkeit der Gastfreundschaft und von der Mutter den Schalk sowie die Begabung fürs Kochen.

Als ich Christine dabei zuschaue, wie sie in ihrer kleinen Küche steht, die Schürze umgebunden, die Hände durch Latex-Handschuhe geschützt und dabei von der Aufbruchstimmung im Berlin Ende der Sechziger-Jahre und in den Siebzigern erzählt, davon, wie sie als 17-Jährige im Streit von Zuhause wegläuft, Literaturwissenschaften studieren will, stattdessen Kleinkindererzieherin lernt, vom Umfeld der sich radikalisierenden Linken geprägt wird, Rudi Dutschke kennenlernt, Gudrun Ensslin aus dem RAF-Umfeld privat erlebt und die Diskussionen über den bewaffneten Widerstand mitkriegt und dabei auch erkennt, wie sich Ansprüche und Wirklichkeit widersprechen. Wie sie den Durchbruch der Pille und die darauffolgende Befreiung der Sexualität nicht nur erlebt, sondern selbst lebt («Es war eine Zeit der Promiskuität, aber auch einer merkwürdigen Naivität») und diverse Drogen probiert, wobei sie merkt, dass ihr diese nichts bringen (sie sagt: «Ich bin mir selbst Droge genug.») – als sie diese radikale, alles infrage stellende Zeit in den gemütlichen Raum ihres heutigen Heims trägt, merke ich, wie sehr sich ihre aufwühlende Geschichte hinter dem trügerischen Erscheinungsbild verbirgt. Oft setzt sie Sätze mehrmals an, bis sie sie so zu Ende bringt, dass sie für sie stimmen. Nur in kleinen Gesten – einem in sich gekehrten Lächeln, ihrer Vorliebe für Absurditäten und in wiederkehrenden Momenten der Unfassbarkeit – blitzt das wilde Gestern hervor.

Ich denke: Geprägt zu werden von einer solchen Zeit des Auf- und Umbruchs muss Spuren hinterlassen. Sie konnte etwas ausleben, das heutigen Generationen weitgehend verwehrt bleibt und auch ich nur noch am äussersten Rande mitbekommen hatte. Trägt sie deshalb trotz allen Schwierigkeiten diese Gelassenheit, diesen Witz in sich?

Plötzlich nimmt sie eine Brechstange zur Hand. «Mit diesem Kuhfuss vertreibe ich die Einbrecher», sagt sie trocken. Das groteske Stück Eisen dient dazu, Dinge hervorzuklauben, die zwischen Herd und Küchenschrank gefallen sind. Das Ragout blubbert, Christine würfelt Karotten und erzählt vom Trennungsschmerz, den sie erfuhr, als sie ihre geliebte Alfa Romeo Giulia abgeben musste. Der Kofferraum sei stets voll gewesen, weil sie keinen Keller besass, dann lacht sie über die Anekdote. Sie sagt: «Ich bin ein extrem alberner Mensch; ich habe etwas total Unernstes.» Doch wenn sie lacht, kichert sie eher in sich hinein, ein flatterhaftes Lächeln auf den Lippen. Zu einem Blinddarmdurchbruch, der sie vor wenigen Jahre fast das Leben kostete, sagt sie: «Man ist tot und weiss es gar nicht.» Wieder das flüchtige Lächeln.

In Berlin ziehen für Christine Ende der Siebziger-Jahre dunkle Wolken auf. Sie schenkt einem Mädchen das Leben, das aber nach nur drei Tagen stirbt. Nur mit Müh und Not bekommt sie das tote Kind noch zu Gesicht, man habe sie damals komplett alleine gelassen – es gebe auch kein Grab. Sie sagt: «Ich konnte meine Tochter nicht kennenlernen und stelle mir manchmal vor, wie sie heute wohl wäre.» Sie erlebt eine traumatische Trennung von der Liebe ihres Lebens. Sie sagt: «Aus Hilflosigkeit stürzte ich mich ins Leben.» Sie beginnt ein Studium zur Filmemacherin und wird Teil der Filmwelt. Sie sagt: «Ich bin ein extrem visueller Mensch.» Sie wird mehrmals schwanger, möchte eine Grossfamilie gründen, erleidet aber nur Fehlgeburten. «Ich kann gar nicht sagen, wie oft.» Und sie reist, oft allein – nach Israel, England und Asien. Sie liebt es, fremden Menschen zu begegnen, auch deshalb, weil man zuerst eine gemeinsame Sprache finden muss und bisweilen in komische Situationen gerät. Angst habe sie nie gehabt.

Als würde Berlin es Christines innerer Aufruhr gleichtun, verdüstert sich nach den Terrorjahren in Deutschland auch die Stadt in einer Art posttraumatischen Schocks. Berlin wird in den 1980er-Jahren zum dunklen Stern, der Künstler, Musiker und Junkies anzieht. Christine lebt im Umfeld von Nick Cave und den Einstürzenden Neubauten. Sie erlebt «die tollsten Konzerte», arbeitet in einer Nachtbar und lebt für einen Sommer in einer verrückten Ménage à trois. Christine: «So etwas erlebt man nur einmal im Leben.» Eigentlich aber will sie nur weg. Sie sagt: «Ich fand Berlin furchtbar depressiv.» Sie möchte nach Wien und mit einer Freundin ein Schreibbüro eröffnen. Die Vorkehrungen sind schon getroffen, als ihr Partner und späterer Ehemann Philippe Besson ein Angebot des Schauspielhauses Zürich erhält. Statt nach Wien zu gehen, folgt sie ihm nach Zürich.

Ich denke: Sie verwendet oft das Wort «extrem». Oft setzt sie Sätze mehrfach an, wie der stotternde Anlasser eines Motors, bis er läuft. Wie viel verbirgt sie, was hält sie zurück? Sie wirkt in keiner Weise je verbittert, sondern meist irgendwie fröhlich. Wie echt ist die Sanftmut?

Ich lerne Christine erst viele Jahre später kennen. Sie wohnt mit Samuel, ihrem um einiges jüngeren Partner, in einer kleinen, mit Objekten, Nippes und Designstücken vollgestellten Wohnung. Manchmal sind ein gutes Dutzend Leute bei ihnen zu Gast, die auf engstem Raum essen, trinken und sich angeregt unterhalten – darunter Filmer, Kindergärtner, Ärzte, Künstler, Journalisten. Sie selbst steht dann in der Küche und geniesst das Treiben um sich. So wenig Christine von ihrem Inneren preisgibt, so grosszügig ist sie mit Freunden. Sie hat ein feines Gespür für Menschen, verkuppelt und vernetzt, öffnet Türen und hat die Gabe, für ihre Freunde mit einfachen Gesten Weichen zu stellen und Prozesse in Gang zu setzen. Sie sagt: «Ich habe das Talent zu sehen, was jemand kann.» Für Menschen, denen sie sich nahe fühlt, habe sie eine grosse Leidenschaft; sie will Freunden auf den Weg helfen. Sie kennt mich noch nicht lange, als sie mir ein Buch des Psychologen Arno Gruen schenkt; seine Schriften prägen mich und begleiten mich bis heute. Sie sagt: «Mich selbst finde ich nicht so aufregend.»

Nie erlebe ich sie wütend oder traurig. Selbst als ihr Freund sie nach 13 Jahren fallen lässt «wie eine heisse Kartoffel» und plötzlich nichts mehr von ihr wissen will, sie lange darunter leidet, zwischenzeitlich nach Berlin zurückkehrt, in Geldnöte gerät und deshalb schlaflose Nächte verbringt – sie erwähnt es nur am Rande. Sie sagt: «Ich wollte mich nie so sehen, dass ich leide.» Christine «geschehen» auch immer wieder Dinge: Als Sechzigjährige wird sie von der Kunsthochschule Zürich, wo sie arbeitet, «zwangspensioniert». Auch ihr Schrebergarten scheint ihr einfach zu «geschehen»: Er verwildert, der Gartenchef ärgert sich, doch Christine unternimmt wenig. Sie sagt: «Ich ertrage es nicht, wenn man mir zu nah auf die Pelle rückt.» Sie verweigere sich oft zu ihren Ungunsten. Statt etwas zu erwarten, solle man sich lieber von ihr positiv überraschen lassen. Sie sagt: «Was mich am meisten ärgert: Ich werde oft falsch verstanden und fühle mich manchmal unterschätzt.»

Ich denke: Sie trägt eine Widerspenstigkeit in sich, die einen, so stelle ich mir vor, die Wände hochtreibt. Es ist ein nicht zu bändigender Drang zur Freiheit, aus dem ein passiver Widerstand resultiert – eine Sturköpfigkeit, die man bei ihr wegen des sanften Äusserns nicht vermutet. Handelt es sich um eine Furcht davor, nicht zu genügen? Sie beschenkt Menschen und sorgt geschickt dafür, dass ihre Freundschaften erhalten bleiben.

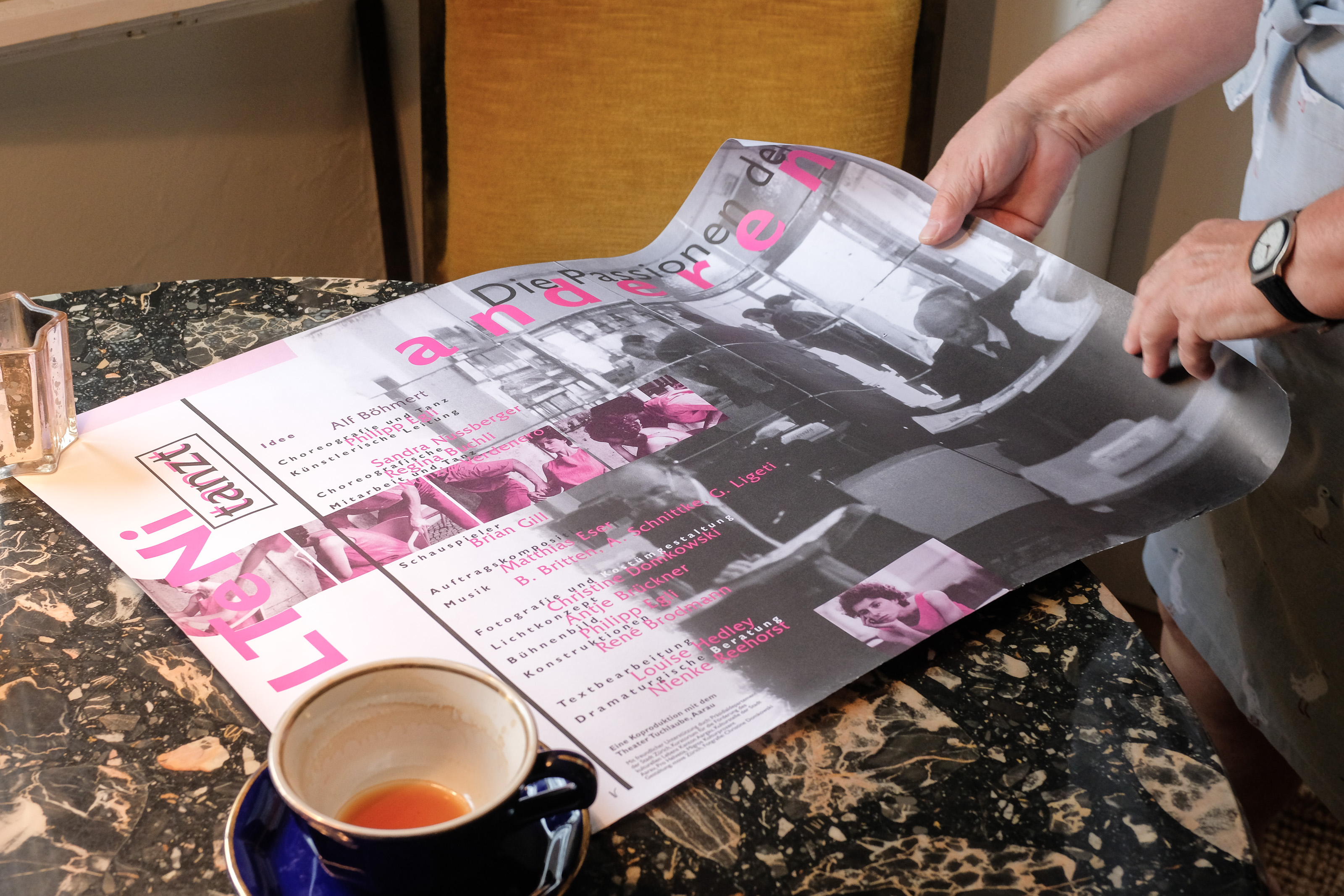

Sie ist schwer zu fassen – auch für sich selbst. «Was willst du werden?», fragt man sie. «Das, was mich interessiert», lautet ihre Antwort. Sie habe mehrere verpasste Karrieren, hätte Radiomoderatorin werden können, Fotografin oder Schriftstellerin. Noch während des Filmstudiums in Berlin macht sie die Aufnahmeleitung für den Filmer Richard Dindo, arbeitet später mit Kameras und im Videoschnitt, kommt in die Werbeszene und betätigt sich als Stylistin. Zusammen mit ihrem nächsten Partner, dem Tänzer Philipp Egli, gründet sie eine Tanz-Kompanie. Gemeinsam entwickeln sie Stücke, Christine kümmert sich ums Visuelle, die Kostüme, die Administration und die Pressearbeit. Sie zeigt mir ein Plakat, auf dem ihr Name steht.

Das Ragout ist gegessen, die Fotos sind gemacht, nachdem sie sich extra dafür umgezogen hat. Der Bauch ist voll, das Schreibheft auch, erwartete Fragen habe ich nicht gestellt und ich verabschiede mich mit dem vagen Gefühl, sie nicht vollkommen erfasst zu haben. Tage später erwähnt sie mir gegenüber einen Begriff, den sie in einer ihrer Notizen gefunden hat und der sie am wohl besten beschreibe. Sie sagt: «Ich bin ‹zurückhaltend besitzergreifend›. Das könntest du doch als Titel verwenden.»

Texte, Fotos & Video: Jan Graber, Dezember 2018.

Schreiben Sie einen Kommentar